对谈|自我是人类最私密的所有物,却非常依赖人类的社会性

- 生活

- 2024-11-15 13:00:06

- 4

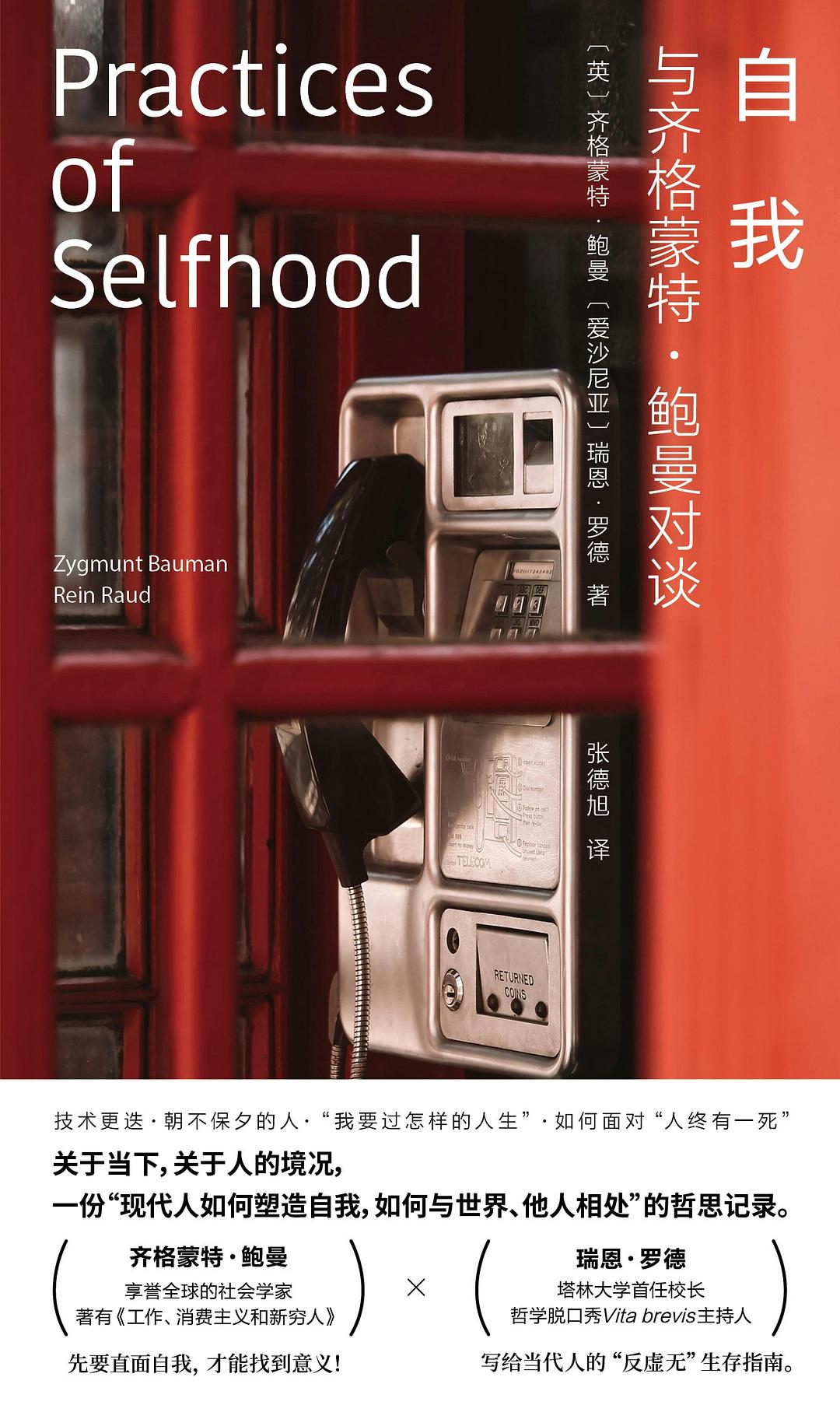

齐格蒙特·鲍曼是近几年在国内广受关注的一位社会学家、思想家。他的作品《工作、消费主义与新穷人》《将熟悉变为陌生》等都掀起了阅读热潮。今年,有关他与塔林大学人文学院教授瑞恩·罗德的对谈录《自我》上市。在这本书中,鲍曼与罗德结合他们各自的社会学、哲学、文化理论、心理学方面的知识,用锐利目光洞悉时代无力,从不同侧面描写时代浪潮中人的生存境况,就现代人“如何塑造自我,如何与世界、他人相处”这一核心问题给出了启示。

近日,在金秋午后的玄武湖畔·南京文学书集,南京大学出版社·守望者邀请德国文史学者钦文、社会学学者陆远,围绕这本《自我》展开对话,图书编辑章昕颖担任主持。两位学者围绕“自我”这一话题展开对谈,鼓励读者去阅读鲍曼,进而感知自我,了解世界,带着包容、开放性的心态,去建立多元的价值观。以下是本次对谈的文字整理稿。

对谈现场

“多一个人读鲍曼,ta的人生就会多一份自由”

章昕颖:鲍曼是近两年非常火的社会学家,他在1990年代出版了《工作、消费主义和新穷人》。2021年,国内推出了这本书的新译本,意外爆火,成了现在最热卖的社会学经典著作之一。两位老师都读过《自我》和去年出版的《将熟悉变为陌生》。两位老师是如何开始阅读鲍曼作品的,以及对《自我》的总体观感如何?

钦文:相较陆老师,我是外行。但我阅读《将熟悉变为陌生》《自我》之后,对鲍曼产生了更大的兴趣。我最早阅读的鲍曼作品是《现代性与大屠杀》,这本书在历史学界非常有影响力,当然也有争议。争议点在于它将纳粹的大屠杀定义为现代性导致的后果,而不是过去认为的是德国民族主义历史逻辑导致的结果。历史学界对他的观点其实有很多不同的看法。

我当时读这本书,是因为学生的毕业论文,他的论文主题是关于纳粹统治与犹太文学中呈现出来的大屠杀及其后果的,这本书是他的立论基础,所以我跟他一起共读了这本书,可以说是教学相长。这一点,鲍曼在《将熟悉变为陌生》中也提过,记者问他离开教学岗位后,和过去在学校任教有什么区别,他特别提及课堂上会有很多学生提问或者质疑,这能启发他的思考。我深为认同。

陆远:鲍曼国内读者不少,但多一个人读鲍曼,ta的人生就会多一份自由。阅读鲍曼,我们会跳出所谓的“内卷躺平”现象,寻到一种心灵上的解脱和自由。

鲍曼第一次为中国读者熟知,是《现代性与大屠杀》。鲍曼应该是作品被翻译成中文最多的20世纪社会学家,无出其右。这一点可与他抗衡的,可能只有福柯。福柯比鲍曼小一岁,但是比鲍曼少活了30多年。福柯的作品没有鲍曼多。我估计鲍曼被翻译到中国的作品至少有30种。这一方面说明他高产,写作视野广阔;另一方面也说明他的书好读,对读者很友好。我在大学课堂上讲“社会学概论”这门课时,经常向大一学生推荐《社会学之思》,这是他与英国年轻的社会学家蒂姆·梅合写的,由北大前辈李康教授翻译。我觉得,鲍曼作品最大的特点是,易读且有现实关怀,他始终关注当下社会,思考与时俱进。而《自我》《将熟悉变为陌生》这类对谈小书,读者更是随时可以翻开阅读。基本上,只要是高三以上的读者,都读得进去。而且《自我》这本书,译者张德旭译笔非常好,非常好读。

“绝大多数人可能一生都找不到自我”

齐格蒙特·鲍曼

章昕颖:“人啊,认识你自己!”这是古希腊阿波罗神庙石柱上镌刻的一句神谕。苏格拉底对此着迷,并认为这是人的根本问题。我们小时候大都有过“我是谁?我从哪里来?到哪里去?”的人生三问。两位老师结合人生经历来谈谈您什么时候开始意识到“自我”,思考“自我”的?

钦文:鲍曼在《将熟悉变为陌生》曾谈过有关记忆的问题,他说他对记忆是怀疑的,但记忆是塑造自我的一个重要方式。所以你今天问我,我什么时候开始有自我意识的,其实是让我去建构记忆。按照鲍曼的说法,这个前提就不真实。

如果让我回溯有关自我的记忆,我能够记起来的第一件事是打疫苗,当时可能是接种牛痘疫苗,很疼,记忆特别深。这可能是我的第一次疼痛感知。再次,就是三四岁,我被猫抓了一下。这也是一个跟疼痛有关的记忆。人的创伤记忆好像可以维持很久。

但是意识到自我,有了对自我的判别,确实一个很难讲清的过程。不是在某一刻,我突然意识到自我;也不像拉康说的,照镜子,看到镜像后,有了一种对自我的判别。哲学家或心理学家或许会给自我以更清晰的定义,我是个普通人,我对“我之所以成为我”是模糊的。这或许和我小时候接受的教育有关,我是70后,小时候如果过多强调“我”,在外界看来是一种自私行为。那个年代更关注集体……总之,“自我”这个概念太复杂了。

陆远:我观察我女儿从小到大的成长过程。小孩在一两岁是分不清你我的概念,慢慢才有了“这个东西是我的,那个东西不是我的”的意识。这个时候才开始有了“我”。这是我们大多人都会产生的“一般意义上的自我”。这种自我,不是鲍曼想讨论的“自我”。

按照哲学家探讨的“自我”概念来说,我想我接下来的话可能很残酷:世界上的绝大多数人,终其一生都难以找到自我。“你真正想要的是什么?”很坦率地说,我们是说不出来。换句话说,你有发自内心的快乐、舒爽的时刻吗,而且这种快乐并不仰仗外界?我打一个简单比方,大家出去旅游,或者你获得一个很高的荣誉,如果不让你发朋友圈,你会不会依然觉得这很快乐?今天这样说有点武断,但我依然觉得,在互联网时代,如果我们没有分享的欲望,这件事情可能并没有那么快乐。包括我自己也是这样。

绝大多数时候,我们所谓的自我或自我认同,是要通过别人对我的界定来完成的。我们已经被朋友圈或者社交媒体异化。你发了一条朋友圈,如果过了一个小时没一个赞,你会怀疑是不是朋友圈被屏蔽了,你会因此焦虑;如果所有人都说你这张照片好漂亮,或者说你今天过得好开心我好羡慕你,这时,你膨胀的自我就油然而生。但这并不代表你真的找到了自我。因为自我是你内心赋予自己的东西。

从这个意义上来说,在过去,我偶尔感知到内心的时刻,是通过阅读。我在初中时开始读“闲书”,我当时升高中是保送的。大家都在努力学习,我在看《三言二拍》。《三言二拍》只是古典通俗读物,但我真的在某一瞬间觉得阅读它让我的内心特别充实。我第一次感受到了阅读带来的至高快乐。这种快乐,我不需要跟别人分享。这就是我触碰到“自我”的一刹那。

章昕颖:刚刚通过两位老师的分享,我发现:一,谈论清楚“自我”很难的,但我们会通过“身体/内心感知到的一刹那”去接近自我,“自我与身体痛感”“自我与内心充盈的满足感”都是我们经历的小小的自我时刻;二,绝大多数人可能一生都找不到自我或难以拥有做自我的条件。但与此同时,我们一生大都在解决这个课题:我们怎样找到自我,我们如何才能活出自我。

在网上搜“自我”,跳出的是“自我意识”“自我提升”“自我疗愈”。而我们说话,也经常以“我……”开启。可见,自我是人一生的主线。“自我”是一个人类元概念,它既是哲学问题,也是社会学问题,还关涉语言学、文学与心理学。两位老师学科背景不同,钦文老师是资深的德语文史学者,陆远老师则是社会学新锐。我很好奇,两位分别对鲍曼和罗德谈论的“自我”的哪个面向最感兴趣,哪些观点让您印象深刻?

钦文:自我不是一个自在之物,它需要你去塑造、寻找的。鲍曼,作为一个社会学家,他在这本书里谈自我,更多的是谈自我和外在的关系,在一个没有社会、他者的前提下,去谈自我,是没有意义的。因此,关于自我与社会、自我与他人的内容,是我比较喜欢的。鲍曼也提到了戈夫曼的《日常生活的自我呈现》。另一个触动我的点,是鲍曼谈到了互联网世界,这在“相连的自我”这一章。互联网时代,人的连接方式,人关于他人的自我想象,都发生了变化。比如说,有了交友网站或其他社交平台,那么每个人在选择伴侣时,是按照自我的一种想象去寻找别人,也是在建构他者的自我。

说句题外话,我喜欢这两本书的重要原因是它们的写作方式——对话体。我一直认为,近现代后,宏大的著作体、论文体取代了对话体传统。古希腊与中国古代都有对话体传统。对话就意味着交流。自我和他人之间的交流。在这过程中,也可以修正自我,所以这是对话的有趣之处。

陆远:有的书“越读越薄”,有的则“越读越厚”。《自我》这本小书恰恰是后者。有些书一开始很让人惊艳,但是随着你知识结构的扩大、知识储备的增多,它也就“平平无奇”。

鲍曼的《自我》,体量很小,薄薄一本,坐地铁或者去哪里都可以读,但它是一本越读越厚的书。我读完后,甚至觉得这本小书是一部微型西方思想史。西方思想史上最重要的与我们日常生活密切相关的概念,在这本书中,都有展现或者讨论。有时,书中的一句话,就可以引申出一个课题、一堂课、一本书。比方说鲍曼与罗德讨论的关于自我的问题,核心当然是自我,但是这其中又衍生出“不确定性”,我们今天这个时代就面临巨大的不确定性。我的闲钱是买房子还是买股票?我是考公还是考研?大家都很惶恐,这就是不确定性。再比方说他又谈到意义问题、价值问题、沟通问题、语言充满矛盾性的问题……

在这里,我尤其被他谈到的“死亡问题”所触动。鲍曼在第一章谈到了死亡,鲍曼说:“没有死亡,生命就没有意义,正是有了死亡意识,知道死亡是‘必经之路’,生命才有了意义。”就这一句话,我们可以引申出很多的问题。

前段时间,去瑞士安乐死的女孩引起了网上巨大的讨论。在我看来,这是近年来互联网上最有意义的公共讨论。虽然大家的观点大相径庭,但是它所引发的“我们如何理解死亡”的反思是十分重要的。理解死亡,其实是如何理解“生命”。在《自我》中,鲍曼借由帕斯卡尔的话来谈:“人的伟大源于人对自己不幸的认知……与其他生物不同,我们知道自己终有一死,而且很早就对此有所认知。”因此我们必然生活在“死亡” 的阴影之下。

我不瞒大家,我初中时,每天晚上睡觉前最害怕的事就是死亡。我不是怕死的痛苦,而是害怕世界上再也没有人记得我了。人有时是言不由衷的动物。我们每个人都渴求永恒,但在这个世界上,我们唯一可以确定的永恒是死亡,这却是我们最害怕的事情。40岁后,我慢慢就释怀了,我开始真正面对“死亡”这一终极目标,我开始重新反思我生的意义是什么,我要怎么好好度过我的一生,我有没有自主性把握我的生命。当鲍曼的某句话一旦与你产生思想碰撞,无论你赞同还是反对,都会让你觉得震撼。读《自我》这本书时,就让我察觉到发自内心的快乐、震撼。在阅读的那一刻,我触达了“自我”。

“中产对朝不保夕的担忧或者焦虑,其实是现代性隐忧的一个方面”

章昕颖:正如鲍曼所言,“自我是人类最私密的所有物,却非常依赖人类的社会性”。所以我们不仅要谈“我”,更要谈“我所接触的他人,社会,世界”。书中,鲍曼和罗德谈论自我的同时,提到了现代社会面临的一系列现象:互联网世界、手机社会、人工智能、议会选举……我们抓取一个关键词,开启下半场的讨论。

鲍曼提到经济学家斯坦丁创造的一个词“朝不保夕的人”。它指向一种普遍存在的脆弱、不稳定的状态。这种“朝不保夕”的悬浮感受,从穷人蔓延到以前生存无虞的中产。两位如何看待这种现象?面对这种生存脆弱性,我们该如何应对“需要多面下注,保持灵活性”的当下?

陆远:我想从两个角度谈一谈:一是从思想史或者抽象一点的角度来谈;再从更加具体角度来看。按照鲍曼和同时代思想家的观点来看,人类进入现代社会,就是进入朝不保夕的状态。我们进入现代社会以后,无论是爱情财富,还是生活或其他方面,没有人可以替你做主。别人替你选,责任在别人。你替自己选,看上去很简单,但其实责任和压力更大,这意味着更大的风险、更大的不确定性。整个现代社会,实际上是一个不确定性社会,“自我”开始从一切社会关系中凸显出来,成了一个最终评判者。但问题是你选了以后,你能对自己的选择负责吗?这其实是一个很大的问号。这涉及到个人自主性与社会是否提供条件的问题。

具体到当下,我跟大家的感受一样,也是惶惑的。上世纪90年代前,毕业包分配。后来有了自由择业与创业,人人想“下海”。现在很多毕业生想“上岸”。这也是一种时代浪潮中的个体感受。我觉得要承认这种朝不保夕的状态,但是不要让它牢牢地控制着你,不要盲目地从众追求安稳,这反而将自己置于“千万人挤独木桥”的境地。鲍曼也说过,不确定性有时是动力的更大来源。

钦文:最近两年,国内引进了好几本国外的关于中产的书,这几本书其实都告诉我们一个事实:中产阶层不是自古就有的,它的诞生不过才一两百年,甚至更短。今天中产对朝不保夕的担忧或者焦虑,其实是现代性隐忧的一个方面。就像基于爱情的婚姻,其实也是一个现代性方案。这里,我想推荐一本书,德国社会学家的尼克拉斯·卢曼的《作为激情的爱情:关于亲密性编码》。书中提到,在基于爱情的婚姻之前,过去相当长一段时间里的婚姻,其实类似合伙做生意。在传统社会中,婚姻其实也是用来抵消风险的。再回到最初的话题——对自我的追求,意味着自己要为自己的决定担责,比如说你决定不结婚,那么你就要为未来的不确定性负责。我们进入现代社会,原有社会的结构和制度所提供的保障也就不再了。过去,小家庭之外,有大家庭;大家庭之外,有家族,这也是托底之举,但它的反面就是人的自我受限,自我选择要受到很大的限制。

陆远:我补充一点,我与我的导师写过关于中产理论的书,我自己有个一句话的判断:无论中国还是西方,中产阶层焦虑在于,地位无法世袭。一对985高校毕业的夫妇,允不允许自己的孩子上蓝翔,然后当厨师,就是这个问题。要如何解决这个问题,还是要建立多元的价值观。未来科技迭代,开放性和不确定性是远远的要超过我们现在所设想的。所以与其拼命去卷,不如真的带有包容开放性的心态去建立多元的价值观。

有话要说...