纪念|百岁大先生,青春叶嘉莹

- 汽车

- 2024-11-25 09:32:03

- 1

寒意袭人,气温骤降。就在11月末的华北即将迎来今冬第一场雪的前夜,24日晚间传来消息:南开大学迦陵学舍的主人,叶嘉莹先生走了。

叶嘉莹在南开大学迦陵学舍内。

今年是先生百岁,将生命定格在人瑞之期,虽可言年高德劭、福泽深厚,却依旧令喜爱她、崇敬她的莘莘学子与广大读者难免怆然悲戚。

于南开大学迦陵学舍内。

7月初,先生百岁寿辰之际,400多米高的天津广播电视塔为她一人点亮。灯光璀璨,十个大字分外耀眼:“百岁大先生,青春叶嘉莹。”堪为世人对她诗教传薪的感人岁月以及至善至美的赤子深情,由衷地祈福与礼赞。

其时面对镜头,叶嘉莹告白道:“我平生喜欢古典诗词,这就是我天生来性情相近。古典诗词里有很多美好的意思,也给了我很多鼓励。诗教润乡土,知道还有这么多人喜欢诗教,我也很高兴。”

有人曾评价说:“任何试图将叶嘉莹和诗词剥离的努力都是失败的。她站在那,就是一首诗——无论是读诗、写诗、评诗还是讲诗,她一颗诗词做的心都在里面跳动。”不妨就让我们用先生不同时期的诗词,简要串连起她百岁的传奇人生。

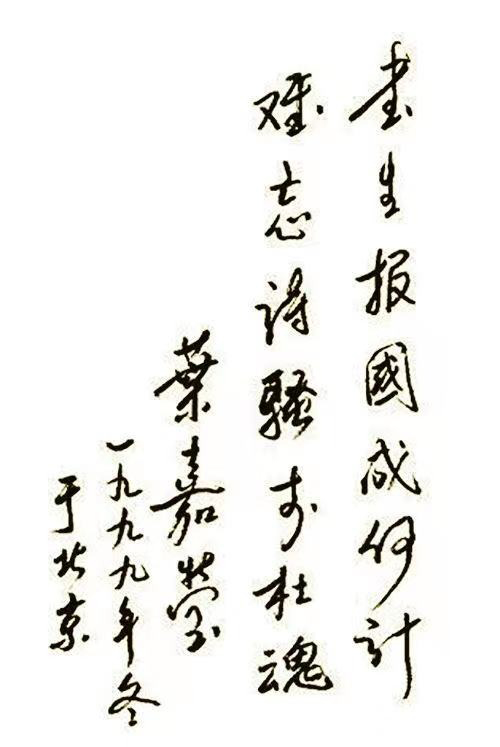

叶嘉莹先生手书“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”

“植本出蓬瀛,淤泥不染清”

1924年农历六月初一,叶嘉莹出生在故都北平的察院胡同。叶家祖上为土默特蒙古裔旗人,和“清代第一词人”纳兰性德同属叶赫那拉氏,辛亥革命后才改姓叶。叶嘉莹别号“迦陵”,取意自佛经中一种鸟的名字。《正法念经》里说:山谷旷野,其中多有迦陵频伽,出妙音声,若天若人,紧那罗(佛经中主歌唱之神)等无能及者。

叶嘉莹北平故居大门口

在家学的影响下,叶嘉莹自幼就能背诵许多唐诗宋词,对诗词阅读有着极高的兴趣和天赋。而对于幼承庭训,她曾在90岁寿辰之际出版的口述自转《红蕖留梦》中写道:“诗里这些丰富的内涵,孩子是无法理解的,就是要把小孩记忆力强的时期利用上,让他背诵下来;只要他记住了,随着年龄的增长,随时都会有所体会,随时都会有所升华。”

诗性的升华,在叶嘉莹身上早早便体现了出来。大约十岁时,她便开始在伯父的教导填写令词。未及涉世,何谈生活体验?庭院中的景物就成了写诗的主要题材。 在作于1939年的《对窗前秋竹有感》中,她的诗才就可见一斑,“记得年时花满庭,枝梢时见度流萤。而今花落萤飞尽,忍向西风独自青。”

动荡的时局,更添七·七事变后国土沦丧,也在少女感时伤怀的笔端涌现。由于经年没有收到随军转战父亲的音讯,也眼见日寇铁蹄下生民多艰,作于1940年夏的《咏莲》,“植本出蓬瀛,淤泥不染清。如来原是幻,何以渡苍生。”托物寄情,一句“何以渡苍生”足见那份压抑在心头的不平之气。

1941年,叶嘉莹考入辅仁大学国文系,师从诗词名家顾随。《红蕖留梦》一书中,她追忆三尺讲台上的老师,“虽然体弱多病,但在他的讲课中所教导我们的,却是一种坚强的担荷精神。我当时背诵得最熟的是他的一首《鹧鸪天》:说到人生剑已鸣,血花染得战袍腥……”

与同学一起在老师顾随家合影,后排右二为叶嘉莹

顾随授课旁征博引,别的同学觉得不成体系,叶嘉莹则认为先生的课遍布吉光片羽,正是中国古诗词的精髓。由于勤做笔记、善做笔记,她得了个绰号叫“录音机”。日后内战烽火再起,颠沛流离中她丢过行李,却总是贴身携带恩师的授课笔记。

“顾先生对于诗词不同的美感有很仔细、很敏锐的分辨。比如讲到杜甫时,他比较说,有的诗人作的诗,也不是不美,可是就像盆景,再大一点像园林,范围很小,总是有人工雕琢的痕迹。而杜甫诗的那种博大深厚的感情、那种莽莽苍苍的气象,是真正大自然中的山水,他的那种高尚的情趣、伟大的力量,不是其他的作品可以相比的。”

在顾随的言传身教下,叶嘉莹也一改以前多愁善感的诗风。1944年冬,抗战胜利前夕的一个傍晚,听着街上日本人的醉酒滥歌,她却在《冬日杂诗(其三)》中写下了对光明与胜利的持守和向往,“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听。晴明半日寒仍劲,灯火深宵夜有情。入世已拼愁似海,逃禅不借隐为名。伐茅盖顶他年事,生计如斯总未更。”

对于这首直面苦难不求逃避的诗以言志,叶嘉莹曾解析道,“古人说:欲成精金美玉的人品,须从烈火中锻来。苦难的打击是一种挫伤,但同时也是一种锻炼。我想这种体悟,大概可以说是我在第一次打击的考验下,所经历的一段心路历程。”

1941年,母亲去天津做手术,由于开刀感染,在回京途中的火车上去世。“早知一别成千古,悔不当初伴母行。”悲痛欲绝中,叶嘉莹曾写下《哭母诗八首》。17岁的她深感生命的无常,所幸得伯父伯母照拂,她顺利完成了辅仁大学的学业,之后在数所女中任教。

“眼前节物如相识,梦里乡关路正赊”

叶嘉莹自幼在旧式家庭长大,矜持本分。上大学时又是男女分校,有时合班上课也不跟男生说话,男生的信件也从不回复。因为她书念得好,深受初中英文老师的喜爱,就把她介绍给自己的堂弟,海军文职公务员赵东荪。她曾说过:结婚的先生不是我的选择,去台湾不是我的选择,去加拿大也不是我的选择。

初中时的叶嘉莹

1948年年初,叶嘉莹同赵东荪在上海完婚,婚后随丈夫迁往南京教书。是年11月,夫妇二人搭乘“中兴轮”先到基隆,又换火车从基隆到左营,在海军宿舍安顿下来。不想在国民党白色恐怖治下,1950年,丈夫被卷入“匪谍”案下狱,隔年自己亦被迫去职入狱。

1948年结婚照

当叶嘉莹带着不满周岁的女儿从囚禁的地方释放出来,无家又无业,甚至连一张可供睡卧的床席都没有,只好投奔亲戚,寄人篱下。她在《转蓬》中这样写道:“转蓬辞故土,离乱断乡根。已叹身无托,翻惊祸有门。覆盆天莫问,落井世谁援。剩抚怀中女,深宵忍泪吞。”

1953年,因台湾大学大一国文系缺少能讲纯正国语的老师,在许世瑛和戴君仁两位先生的推荐下,旗人出身口音纯正的叶嘉莹得以获聘。之后,她又在淡江大学和辅仁大学教授诗选、词选、杜甫诗、曲选等课程。20世纪50年代初,中国大陆与西方世界由于政治原因断交,当时西方的学者研究中国古典文学都是去台湾,而台湾三所大学的古典文学都是由叶嘉莹来教,很多西方学者都听过她的课。

叶嘉莹50年代在台北教诗

坦白讲,叶嘉莹的婚后生活并不幸福。丈夫出狱后性情大变,对她动辄打骂,教书、研究古典诗词更加成了她个人世界的避难所。隐忍中,她只好在诗词中委婉地暗示婚姻不如意。她写“逝尽韶华不可寻,空余天壤蕴悲深。”又写“从来天壤有深悲,满腹辛酸说向谁?”“天壤”一词自有出典:才女谢道韫嫁给大书法家王羲之的儿子王凝之后,曾幽幽自怜,“不意天壤之间竟有王郎。”

1966年,叶嘉莹由教师交流计划被派往美国密歇根大学、哈佛大学任访问学者,在哈佛与海陶玮教授合作研译中国诗词,期间写成《王国维及其文学批评》一书。由于访问学者签证无法带父亲去美国,1969年她又举家移民加拿大温哥华,并很快获得不列颠哥伦比亚大学终身教授职位。

漂泊海外多年,叶嘉莹每次读到杜甫的“夔府孤城落日斜,每依南斗望京华”便感动得几乎落泪。在哈佛大学东亚系二楼的办公室,窗外有一棵非常高大的枫树,眼看枫叶渐红,她曾作《鹧鸪天》(1967年)一首,“寒入新霜夜夜华。艳添秋树作春花。眼前节物如相识,梦里乡关路正赊。从去国,倍思家。归耕何地植桑麻。廿年我已飘零惯,如此生涯未有涯。”

摄于哈佛燕京研究室

1971年春,父亲在温哥华逝世。叶嘉莹作《父殁》一首亦可见游子归心,“老父天涯殁,余生海外悬。更无根可托,空有泪如泉。昆弟今虽在,乡书远莫传。植碑芳草碧,何日是归年。”

“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”

1970年,加拿大与中国正式建交。1973年,叶嘉莹开始申请回国,并在次年终于踏上了故土。兴奋之余,她写了一首长长的《祖国行》,尽情诉说这份悲喜:

“卅年离家几万里,思乡情在无时已,一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜……家人乍见啼还笑,相对苍颜忆年少……空悲岁月逝骎骎,半世蓬飘向江海。入门坐我旧时床,骨肉重聚灯烛光;莫疑此景还入梦,今夕真知返故乡……”时隔多年,物是人非。叶嘉莹最盼望见到的伯父和顾随先生均已离世,察院胡同故居中母亲的遗像也在“文革”中被毁,没留下一点纪念性的物事。

“以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活。”是恩师顾随讲过的一句话。1976年正欲再次回国前,大女儿夫妇双双命丧车祸,无疑又给了年过半百的叶嘉莹重重一击。极痛之余,她有了一种彻底的觉悟。“当我经历了一生的忧苦不幸之后,现在对这两句话才有了真正的体会和了解。它使我真的超越了自己的小我,不再只想自己的得失、祸福这些事情,才能使自己的目光投向更广大、更恒久的向往和追求。”

所追者何求?在1977年第二次归国的旅行中,叶嘉莹找到了新的答案。她在火车上亲眼目睹了青年人捧读《唐诗三百首》,不由得大为感动。联想到此前一年周恩来总理逝世后,天安门前民众自发的悼念竟然汇成了一片诗歌与联语的海洋,都让她感到只要诗心不死,就大有可为,这是祖国中兴的气象。

“中国真的是一个诗歌的民族,尽管经历了那么多劫难,还是用诗歌来表达自己。这使我对自己未来的人生有了新的期待和寄托,我发现我还可以回国教我喜欢的诗词,我还可以把我继承下来的一些传统回报给自己的国家。这对我是一个很大的支持和鼓励,是我从悲苦中走出来的一个心理过程。”

叶嘉莹写给原国家教委的申请信,在1979年收到回信,批准她回国教书。是年春,她先是到北京大学短期讲学,此后复出的李霁野先生以师生情谊力邀她去南开讲学。叶嘉莹为此写下一首绝句,记录下她与南开的情谊:构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。

南开大学为她安排的课程是《汉魏南北朝诗》,来听课的人不仅坐满教室,连讲台边、教室门口和窗外都是人,这令叶嘉莹有时连走上讲台都很困难。于是中文系想出一个发听课证的办法,不想“你有张良计,我有过墙梯”,天津师大的一名女生私下刻了个“萝卜章”,做成假听课证引得旁人纷纷效仿。叶嘉莹后来又在晚上开了一门唐宋词课,同样反响热烈,每次直到学校的熄灯号吹响,众人才迟迟散去。对此,她在诗作中也有记载:白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。临歧一课浑难罢,直到深宵夜角吹。

1979年初抵天津与南开大学诸教师合影,右三为叶嘉莹。

谈及授课风格,叶嘉莹曾表示自己从来不写讲稿。“虽然温、韦、冯、李这几家的词我常讲,但我每次讲的时候,也都有新鲜的感觉。从这些词人的作品我所发挥出来的是活的,有生命的东西。我在讲的时候,我不写出来,虽然这些东西以前也讲过,可是到时候它还是新鲜捧出来的,我当时也在感动之中,所以才能带同学们去感动。其实这就是中国古老的、孔子说诗的方法。孔子说诗可以‘兴’,是说诗可以给读者兴发感动,引起读者更多感发和联想——这样的感发正是诗歌强大的生命力所在,这样讲诗词才是真正的诗教传承。”

图片取自三联书店公众号文章

有话要说...